Para onde caminha o mundo e o Brasil?

Recentemente, a imprensa divulgou um relatório sobre a dívida global, totalizando US$ 337 trilhões, o que equivale a 330% do PIB mundial.

Não é por acaso que muitos economistas falam de um novo crash semelhante ao de 1929. Outros amenizam o quadro, apostando em um “pouso suave” — na capacidade da economia de se ajustar às novas realidades, especialmente agora, com a ajuda da IA. Mas até isso é polêmico, pois muitos veem a inteligência artificial como mais um fator de desestabilização.

Se a aposta no pouso suave se confirmar, menos mal. Mas, se o crash vier, quem serão os maiores culpados?

Os culpados, segundo cada tribo econômica

Para os economistas ortodoxos, à direita, os culpados são os governos que abusaram de sua capacidade de estimular a economia, jogando a conta para as futuras gerações.

Para os economistas heterodoxos, mais à esquerda, trata-se apenas de uma externalidade administrável no longo prazo — nada de pânico, “tudo se resolve com o tempo”.

Para os marxistas, a culpa, claro, é dos “rentistas capitalistas”.

Divergências à parte, ninguém pode ignorar o aumento do custo da dívida, que reduz a capacidade de investimento do Estado e torna o ambiente mais volátil e instável. O fato novo é que até mesmo os países ricos começam a ter dificuldades para rolar suas dívidas. Ponto.

O que fazer para estancar a sangria?

Para os ortodoxos, a saída é cortar gastos, analisar o custo-benefício das políticas públicas, priorizar a eficiência e pensar também no médio e longo prazo, reduzindo a dívida gradativamente. São os “chatos neoliberais” que vivem repetindo que não se pode gastar mais do que se arrecada.

Para os heterodoxos, basta manter a inflação em um nível um pouco mais elevado — o suficiente para corroer a dívida gradativamente, mas não a ponto de provocar hiperinflação. São os de “mão aberta”, adeptos do lema “gasto é vida”, mais preocupados com o curto prazo.

Para os marxistas, basta “acabar com o rentismo”! São os pregadores do calote da dívida, ignorando que o próprio Estado grande que defendem estimula o endividamento, exigindo cada vez mais “rentistas” para financiá-lo.

Mais Estado ou menos Estado?

Depois do longo embate Capitalismo x Comunismo do século XX — que a esquerda perdeu fragorosamente —, todo o debate político-econômico que restou foi: mais Estado x menos Estado.

Em outras palavras, discute-se a proporção ideal de intervenção estatal na economia. Parte da esquerda, inclusive, aderiu ao “comunismo chinês”, que recorre ao capitalismo mais predatório da história — baseado em mão de obra quase escrava, dumping, pirataria e câmbio artificialmente desvalorizado. Ou seja, um modelo que suga o mundo, vive de exportações maciças e é impossível de ser replicado em escala global.

Mas, para os novos comunistas cínicos, a China é hoje a “prova cabal” de que o comunismo venceu. Como sempre, as narrativas se ajustam à ideologia.

A questão central: a qualidade dos gastos

Na base desse debate está a gastança que a China promoveu para se desenvolver. É evidente que vale a pena se endividar para investir em infraestrutura capaz de tornar o país mais produtivo e competitivo.

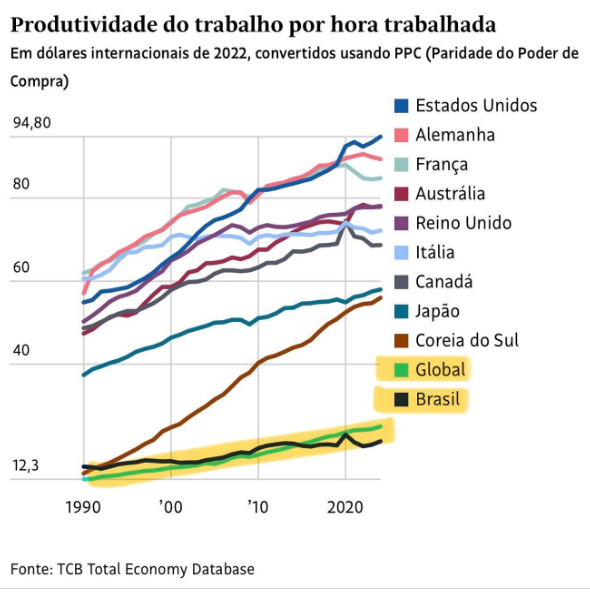

A questão é a qualidade e a sustentabilidade dos gastos ao longo do tempo. São essas escolhas que diferenciam os países bem-sucedidos dos fracassados — o que, na prática, se traduz em maior ou menor produtividade e, consequentemente, em maior ou menor poder de compra em dólares (PPT).

E aqui está um dos nossos maiores calcanhares de Aquiles. Nossa produtividade por hora de trabalho, que crescia um pouco acima da média global até os anos 1990, passou a crescer em linha nos anos 2000 e abaixo da média a partir de 2015.

Ou seja, nossa produtividade aumenta quase que exclusivamente por osmose, pela revolução tecnológica que vem de fora. No médio e longo prazo, nosso potencial de crescimento tende a se distanciar ainda mais da média mundial, com o esgotamento do bônus demográfico nos próximos anos.

Não por acaso, já estamos sendo ultrapassados por alguns países africanos, como Botsuana, Seicheles, Maurício e Gabão, por exemplo.

A vez dos africanos

Aliás, quem disse que a África está condenada à pobreza eterna por seu passado de escravização?

Apesar da pregação de ressentimento da esquerda em relação à Europa por seu passado colonial — como se os europeus atuais devessem carregar a culpa de seus antepassados, e como se não houvesse escravidão entre os próprios africanos —, o fato é que a África vem crescendo a taxas cada vez mais altas, enquanto a Europa pena para crescer 1% ao ano.

Em 2024, por exemplo, a África apresentou um crescimento de 3,7%, com previsão de 4,3% para 2025, superando inclusive a média global, com 17 economias crescendo acima de 5% em 2024.

Esse crescimento é impulsionado pela combinação do bônus demográfico com o ganho de produtividade trazido pela evolução tecnológica.

O que explica nossa baixa produtividade?

Uma combinação de fatores: baixa qualificação (formamos muitos ideólogos e poucos engenheiros e técnicos), precariedade da infraestrutura (transporte e mobilidade) e um ambiente de negócios hostil — excessivamente burocrático, tributariamente complexo, com carga tributária muito acima da média dos emergentes (e com tendência de alta), além do maior número de contenciosos tributários e trabalhistas do mundo.

Não por acaso, somos o país com maior número de advogados per capita do planeta: um para cada 164 habitantes.

E isso sem falar da corrupção endêmica, de um Judiciário caro e desacreditado e, claro, de uma das maiores taxas de homicídios do mundo.

Ou seja, são problemas conhecidos e amplamente diagnosticados por especialistas de todos os espectros ideológicos. Por que, então, não conseguimos mudar nada — ou quase nada? Eis a grande questão.

O rent seeking como norma

Prevalece a lógica do rent seeking — todos buscando alguma vantagem, dos mais pobres aos megaempresários amigos do rei. Espremidos no meio, a classe média e os poucos empresários que não são ricos o suficiente para obter privilégios tributários do governo. São as galinhas dos ovos de ouro que, a cada dia, migram em massa para o exterior.

O que sobra são arremedos de orçamento cada vez mais furados, com contabilidades cada vez mais criativas, tentando convencer poupadores externos a comprar nossos títulos e continuar bancando um déficit de 8% do PIB, e com viés de alta — já que o governo insiste em aumentar os gastos fixos.

O endividamento global

O problema, contudo, não é apenas do Brasil, o que atenua um pouco a pressão sobre nós. A diferença está na credibilidade internacional e nos níveis de poupança interna, que em outros países são bem maiores, reduzindo a dependência de compradores externos de títulos públicos.

Ainda assim, até mesmo os poderosos EUA começam a ter dificuldade em rolar suas dívidas.

Por aqui, em 2025, já pagamos quase R$ 1 trilhão em juros, a uma taxa real de 9,5% ao ano. Nos EUA — o “porto seguro” dos investidores —, o juro real é de 4,25%.

Até mesmo o império em ascensão, a China, tem níveis de endividamento preocupantes, figurando entre os dez maiores do mundo, com 83,6% do PIB — sem contar a dívida privada, das estatais e dos governos locais, que eleva o total a assustadores 280%.

Um mundo em transição e tensão

Sim, o mundo vive um período turbulento. Uma nova Guerra Fria se desenha entre um Ocidente decadente, endividado e descoordenado, e o grupo que se apresenta como “multilateral”, mas que, na prática, reúne apenas autoritários aliados do novo império desafiante: a China.

Neste cenário polarizado, uma nova corrida armamentista já está em curso.

Nos cinco continentes — mas principalmente na Europa —, nações já pressionadas pelo aumento dos gastos previdenciários e pelo custo das medidas ambientais se veem obrigadas a ampliar urgentemente seus orçamentos militares.

No caso europeu, soma-se ainda o problema da imigração descontrolada de islâmicos, que não só rejeitam os valores ocidentais, como se multiplicam a taxas de natalidade significativamente mais altas, pressionando ainda mais os sistemas de bem-estar social.

E, em meio a esse contexto já complexo, emerge dos bastidores a grande guerra do século XXI: a batalha dos semicondutores.

A China, que quase monopoliza a produção de materiais essenciais à indústria tecnológica, pode, a qualquer momento, anexar Taiwan, principal fornecedora mundial de chips — inclusive para a poderosa Nvidia, líder na fabricação de processadores usados em IA.

A era da inteligência artificial

Por fim, chegamos aos impactos que a IA começa a provocar no mercado de trabalho global.

Nos próximos anos, veremos uma reorganização profunda do trabalho, da educação e da política, com aumento significativo do desemprego e uma concentração de renda ainda maior.

Por incrível que pareça, o Brasil — que já tem, em mais da metade de seu território, mais pessoas dependentes de programas assistenciais do que com carteira assinada — poderá ser salvo pelo aumento de produtividade proporcionado pela IA e pela consequente adesão de mais países a programas de renda básica.

Até lá, muito “quebra-pau” vai acontecer. E, nesse mar de incertezas, a única certeza é a necessidade de construirmos consensos mínimos para reconquistar credibilidade e continuar navegando neste oceano de endividados.