Venezuela e Guerra Fria 2.0.

No primeiro dia do Ano da Graça de 2026, compartilhei uma postagem que defini como o primeiro trem de arrumação de 2026. A postagem exortava a necessidade de pensar alto em 2026. Além de saúde, amor e prosperidade para todos, desejou que esse ano marcasse a queda, sem retorno, de cinco personagens — entre eles, Nicolás Maduro.

Pois, ao que parece, ainda que não haja um desfecho para o julgamento de Nicolás Maduro no Tribunal do Distrito de Nova York, 1/5 do objetivo daquela postagem acabou se concretizando dois dias depois: Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados pelos americanos em uma ousada operação militar executada pela Delta Force. Foi um dia agitado para a rota Pequim–Moscou–Irã–Caracas e seus “parceiros” – aqueles que sabem o que foi feito no “verão passado” e que saltaram em um abismo moral para se alinharem ao que há de mais retrógrado e autoritário em seu tempo.

Posso dizer que me opus à ditadura chavista de forma consistente, em posicionamentos públicos e escolhas políticas como cidadã. Ao começar a redigir este texto, com base em um compilado das publicações que fiz naquele dia 3 de janeiro, um túnel do tempo se abriu à minha frente. Ele começa em 2014, quando passei a tratar do tema de forma consistente. Além dos posicionamentos pessoais, destaco algumas matérias que compartilhei ao longo do tempo.

Míriam Leitão (“Qualquer semelhança”/O Globo) descreveu o processo de corrosão institucional na Venezuela:

“”(…)A democracia foi sendo minada na Venezuela. A imprensa sofreu ataques. O presidente Hugo Chávez, em comícios, declarava alguns jornalistas como inimigos, citando seus nomes e os ameaçando. Cerceava veículos de imprensa que não lhe faziam a corte. Militantes agrediram jornalistas e órgãos de comunicação seguindo a incitação do líder. Em reportagem que fiz na Venezuela, em 2003, vi cenas, gravadas e ao vivo, de não esquecer. (…) Além da imprensa, outras instituições que precisam ser independentes para que a democracia mereça esse nome, como o Congresso e a Justiça, passaram a orbitar em torno do poder presidencial. Na Justiça, foram escolhidos ministros de tribunais superiores que servissem ao projeto chavista. (…) O Congresso ocupado pela maioria chavista abriu mão de suas prerrogativas através de leis habilitantes, que delegam ao executivo o poder de legislar”. Há muitos descaminhos na América Latina. O golpe militar foi usado no século passado. Os métodos de conspirar contra a democracia agora são outros. Qualquer semelhança poderemos evitar no Brasil fortalecendo as instituições e preservando o contraditório. Não estamos condenados a repetir os erros dos vizinhos; as escolhas deles devem nos servir de alerta. Nós não podemos cometer o erro da ingenuidade.”

Ao lado da degradação institucional, também registrei a degradação material do país, sobretudo a partir de 2014: escassez de alimentos, remédios e artigos básicos; fome e desnutrição; e até a obstrução de ajuda humanitária por canais religiosos.

No plano econômico, compartilhei a leitura de Gustavo Franco sobre o colapso venezuelano: queda do PIB em sequência, contração acumulada superior a 50% entre 2013 e 2018 e inflação em patamares absurdos. “Não há nada parecido com isso fora de países devastados por conflitos militares. O que se passa na Venezuela é uma desgraça econômica sem precedente, totalmente auto infligida, fazendo muito claro que o tal “socialismo do século XXI” é uma das maiores e mais danosas vigarices econômicas que a humanidade jamais testemunhou”.

No plano do controle social, registrei o bloqueio de redes sociais e apps de comunicação (Twitter, Facebook, Zello), via provedor estatal, justamente quando a oposição usava esses canais para se organizar.

E, inevitavelmente, registrei a violência política. Em 2019, a Anistia Internacional registrou que 8.200 pessoas foram executadas pelo tirano de Caracas, entre 2015 e 2017.

No mesmo ano, perguntado por um repórter o que achava da cena dramática em que um blindado da Guarda Nacional Bolivariana, leal ao presidente Nicolás Maduro, avançou contra manifestantes, não esqueço o que disse o ex-presidente uruguaio, José Mujica, aos repórteres:

“No hay que ponerse delante de la tanquela [não deviam entrar na frente do blindado]”.

Se havia algum resquício de respeito por aquele senhor de idade, com seu fusquinha romantizado, especialmente pela esquerda latina dita democrática, isso ruiu instantaneamente. Naquele momento, a Venezuela vivia uma tentativa de levante por Juan Guaidó – presidente autoproclamado e reconhecido por mais de 50 países – contra Maduro.

Também em 2019, trouxe o artigo de Mario Vargas Llosa (“Por que latinos insistem em votar naqueles que os fazem emigrar?”). A Venezuela foi mencionada entre os paradoxos da América Latina daquele período:

“Quais são os exemplos que nossos países imitam? Os que fracassaram de maneira sistemática. Não há nenhum caso em que as nacionalizações, o gasto desenfreado e o protecionismo tenham tido êxito. E, no caso dos países nórdicos, que costumavam servir de exemplo aos que defendiam os bens nacionais para todos, sinto muito lhes dizer que já não servem, porque estes países terminaram, também, por render-se aos fatos. Enquanto a América Latina não compreender, seguirá sua decadência. E suas riquezas e empresários, naturalmente, fugirão, como na Venezuela. Eles agora estão em Madri, por exemplo, desfrutando da liberdade, de suas instalações e sua segurança, à que acedem também muitos outros latino-americanos em busca de trabalho”.

Finalmente, em 3 de janeiro, dia da captura de Maduro, trouxe o seguinte trecho do artigo do Estadão (“Opositores pedem a Moro que investigue operações suspeitas”), publicado em 2019:

“Pelo que investigamos até aqui, a Venezuela é um banco, uma mina, que financia o narcotráfico e o terrorismo.”

Foi o que disse o presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela no exílio, Miguel Ángel Martín, e o assessor da OEA Gustavo Cinose, quando pediram, ao então ministro Sérgio Moro, para adotar medidas de cooperação previstas na Convenção de Palermo, tratado que o Brasil e outros 123 países assinaram de parceria no combate a transações criminosas internacionais.

Há mais de uma década, em suma, registro que o regime de Maduro reprime e assassina civis de forma implacável, causando dor, miséria e degradação institucional e política, com uma crise econômica, migratória e humanitária sem precedentes.

De todos os episódios violentos durante esse período, registrei sempre que o que mais me marcou foi a marcha das madres após seus filhos serem assassinados nas ruas de Caracas pelos capangas de Maduro, nas primeiras fases de repressão. O sangue desses jovens no asfalto é algo que me fez – e faz – jamais esquecer quem Maduro é, do que é capaz e de que “cepa” é quem lhe prestou apoio durante todo esse tempo.

Outro símbolo do período ditatorial é o Helicoide, um edifício icônico em Caracas, projetado originalmente como um grande centro comercial nos anos 1950, e nunca concluído. Desde os anos 1980, foi paulatinamente transformado em prisão e centro de tortura, tornando-se uma das mais infames instalações de detenção política da América Latina sob Maduro. Opositores, jornalistas e ativistas enfrentaram torturas, isolamento e violações sistemáticas de direitos humanos. Tudo sob o governo ditatorial de Nicolás Maduro, conforme relatado por organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch.

A queda de Maduro, portanto, estabeleceu-se como condição sine qua non para a retomada da democracia e dos direitos humanos, vilipendiados por mais de duas décadas na Venezuela.

Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, contou em entrevista no Papo Antagonista de 9 de janeiro os bastidores da primeira denúncia formal contra o regime de Nicolás Maduro no Tribunal Penal Internacional (TPI), feita por brasileiros há quase 10 (dez) anos, e da nova denúncia que será feita, agora, após a captura de Maduro, com provas novas. O material constitui um dossiê de provas com material sensível, com crimes contra a humanidade praticado, torturas, que, segundo Maristela Basso, não foi divulgado antes pelos jornalistas brasileiros para evitar a exposição dos envolvidos.

Dito isso, ressalto: não tenho qualquer ilusão sobre as nobilíssimas intenções de lideranças como Donald Trump. Até porque a política real não se guia apenas por valores. Não faltam motivos estratégicos que fazem da Venezuela um objetivo geopolítico de primeira ordem. Só não se pode dizer que destituir Maduro é atacar a democracia. Nicolás Maduro, um ditador, usurpava o poder.

Do ponto de vista legal, oficialmente noticiado, a extração/captura do ditador venezuelano e sua esposa visou à condução de ambos a julgamento perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (Manhattan). A primeira audiência formal de acusação ocorreu dois dias depois e foi presidida pelo juiz Alvin K. Hellerstein, pela prática de crimes federais graves, suspeita de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína para os EUA e conspiração para posse de armas automáticas e dispositivos destrutivos.

Como precedente central, temos o caso Ker v. Illinois, decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1886. A regra é que a maneira, a forma ou as circunstâncias da prisão são irrelevantes para fins de jurisdição criminal. Dessa decisão surge a doutrina Ker–Frisbie, segundo a qual, em suma, a jurisdição do tribunal federal é exercida sobre a pessoa, e não sobre o procedimento pelo qual ela foi levada perante o tribunal. Assim, a lei penal dos EUA pode ser aplicada extraterritorialmente, bastando o acusado ser apresentado fisicamente perante o tribunal. A supervisão judicial se baseia nas acusações e nas provas, e não no método de prisão. Esse princípio tem sido reiterado consistentemente e constitui a base legal para o processo de líderes de organizações criminosas transnacionais capturados fora dos Estados Unidos.

Como era de se esperar, a captura de Maduro gerou intensas manifestações nas redes sociais, que não costumam explorar aspectos legais com essa profundidade técnica. O que predomina são as paixões políticas. Cheguei a receber uma mensagem traçando equivalência entre EUA, China e Rússia (“tudo ditadura”, segundo a pessoa que me enviou a mensagem), acompanhada do print de uma postagem da Kamala Harris condenando a prisão. Ora, pouco antes de deixar o cargo, a administração Biden–Harris ofereceu uma recompensa de 25 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Maduro. Ou seja: queriam a prisão e agora Kamala Harris se dizia chocada com… a prisão. Eu ri, embora o tema seja sério. Expliquei isso de forma sucinta e lembrei que não diferia muito do caso Noriega, capturado pelos americanos, ironia das ironias, em um outro 3 de janeiro, em 1990. O desfecho do diálogo foi o roteiro de sempre dos apaixonados militantes de rede social: para a pessoa que me enviou a mensagem, a minha resposta significava o meu alinhamento à Donald Trump em sua defesa. Não respondi à réplica.

Dias depois, o professor de relações internacionais Carlos Gustavo Poggio, em sua conta no X, trouxe alguns esclarecimentos em linha com o que eu disse:

“O Presidente [americano] não precisava de autorização do Congresso para invadir? Trump executou a “Manobra Noriega”. Em 1989, Bush argumentou que a invasão do Panamá era uma “operação de aplicação da lei” (law enforcement) para cumprir mandados judiciais. Hoje, o argumento é idêntico: não se trata, de acordo com esse argumento, de uma guerra contra a Venezuela, mas da execução de um mandado de prisão contra um indivíduo indiciado por narcoterrorismo pelo Departamento de Justiça (DOJ).”

Ou seja: o Presidente, como Comandante-em-Chefe, alegando “defesa da segurança nacional”, em cumprimento de um mandado judicial, assim justificou ter agido antes de submeter o fato ao Congresso. Manobra jurídica by the book? Julguem por si mesmos. Fato é: não é a primeira vez que os EUA interferem no continente dessa maneira. Eis o meu ponto. Não por acaso se tem falado em Doutrina Monroe 2.0.

Brian Winter em sua conta no X tambpem lembrou :

“No início do século XX, tínhamos fuzileiros navais na República Dominicana, no Haiti e em Cuba. Ocupamos a Nicarágua por mais de 20 anos! (1912-1933, com uma breve interrupção). Mas também não é história “antiga”: Lyndon B. Johnson enviou 20 mil soldados para a República Dominicana em 1965. Reagan estava tão envolvido nas guerras da América Central que isso poderia ter lhe custado a presidência. A questão é que esse tipo de intervenção tem sido a norma ao longo da história dos EUA. Os presidentes americanos as realizaram por diferentes razões: Teddy Roosevelt via Washington como um policial regional (“big stick” – “grande porrete”), Woodrow Wilson queria “ensinar as repúblicas sul-americanas a eleger bons homens”, Taft acreditava em agir para defender os interesses corporativos dos EUA (“diplomacia do dólar”). Com Trump, ouvimos versões de todas essas ideias nos últimos dias. Você pode apoiá-las ou se opor a elas, mas isso não é nada NOVO.”

Prosseguiu Boggio:

“Quais as principais diferenças em relação ao Panamá em 1989?

Embora a base legal seja similar, a execução foi radicalmente diferente. No Panamá, os EUA enviaram 27 mil soldados e ocuparam o país por semanas. Na Venezuela, a operação foi uma extração cirúrgica no estilo Bin Laden, focada na “decapitação” rápida do comando sem a necessidade de uma ocupação terrestre total e custosa. O contexto geopolítico também difere. Noriega estava isolado no fim da Guerra Fria. Já Maduro possui o apoio ativo de Rússia e China, que possuem poder de veto na ONU e interesses econômicos profundos na Venezuela.”

Isto posto, volto à análise jurídica neste novo quadro de disputas geopolíticas que se delineia no mundo. Continuo convencida de que figuras como Maduro, Putin, Khamenei e seus braços criminosos, como o HMS e o HZBLH, deveriam ser submetidos a um “novo Nuremberg”. Essa, aliás, foi a posição defendida em 2022 por Benjamin Ferencz, último promotor sobrevivente daquele julgamento histórico, após a invasão da Ucrânia por Putin. Ali, sim: um país soberano, governado por um líder democraticamente eleito. Ferencz foi categórico: crimes de agressão e contra a humanidade exigem responsabilização real, sob pena de o Direito Internacional converter-se em formalidade vazia.

No ponto, sugiro a leitura da publicação do Felipe Hasson (@fehasson), professor de Direito Internacional, em sua conta no Instagram, sobre a instrumentalização indevida do Direito Internacional em prol do ditador venezuelano.

Seguem as minhas observações, no que se refere ao Direito Internacional e ao papel dos organismos multilaterais pós-1945, que reputo importantes para a compreensão do caso Venezuela e de outros que poderão surgir na nova configuração geopolítica.

Agora mesmo, enquanto escrevo, avolumam-se os relatos de que o regime teocrático ditatorial iraniano está matando centenas de manifestantes opositores ao regime. A reação se intensificou na quinta-feira após o corte de energia e internet. Como resumiu o WSJ: este é o manual do regime de 2019, quando matou 1.500 manifestantes. Quando iniciei, ano passado, a especialização em direitos humanos, não imaginava o que iria se passar neste lindo e conturbado planeta azul em um intervalo tão curto de eventos como está acontecendo entre a captura de Nicolas Maduro e a revolta popular contra o regime dos mulás na antiga Pérsia.

As milícias khomeinistas serão consideradas culpadas de crimes de guerra, com as devidas consequências? As centenas de vítimas sinalizam crime contra a humanidade. A comunidade internacional tem a obrigação moral de agir. Enquanto isso, a União Europeia segue “monitorando a situação”. Nenhum ato concreto de enforcement para os proclamados direitos humanos. Zero resoluções da ONU. Zero sessões de emergência. Zero comissões de inquérito. A promessa de ajuda, anunciada pelo presidente americano, será cumprida? Donald Trump não perde a oportunidade de criticar a “linha vermelha” que Obama traçou e ignorou na Síria, quando prometeu que haveria resposta caso o regime de Assad usasse armas químicas contra o seu próprio povo. A resposta veio de Trump em uma ação cirúrgica, anos depois. Pois agora é ele quem se colocou na mesma posição, e está sendo cobrado. Para além dos desdobramentos econômicos e geopolíticos, seria essa uma espécie de oportunidade “cármica” para correção da interferência americana de Jimmy Carter, que acabou favorecendo a queda do Xá? Muitas perguntas.

Fato é: o caso venezuelano expõe sucessivos desrespeitos graves aos direitos humanos e se passou na mesma linha do tempo que o caso iraniano. Vinte e seis anos no primeiro caso e quarenta e sete anos no segundo, em uma linha do tempo com fartos registros de inúmeras violações aos direitos humanos para as quais o Direito Internacional não foi suficiente para, sozinho, interrompê-las. As instituições multilaterais criadas no pós-guerra foram incapazes de conter tais violações.

Desde 1945, a soberania deixou de ser um absoluto intocável e ganhou um duplo perfil: autonomia e responsabilidade. A Carta das Nações Unidas sinaliza a proibição do uso da força em um plano universal, mas também abre espaço, teórico e prático, diga-se, para que a comunidade internacional se preocupasse com atrocidades cometidas dentro das fronteiras de um Estado. Nesse quadro, surge nas últimas décadas a ideia da Responsibility to Protect (R2P): se um Estado não protege sua população de genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica ou crimes contra a humanidade, a comunidade internacional tem o dever moral e, em tese, jurídico de agir.

Há, todavia, um problema prático desafiador, colossal: os mecanismos multilaterais criados no pós-guerra (ONU, Conselho de Segurança, organismos regionais) estão cada vez mais enfraquecidos, capturados ou simplesmente paralisados. Quando isso acontece, não há ilusões, não há espaços vazios: é o que a História ensina. As grandes potências tendem a preencher o vácuo – e suas motivações raramente são apenas altruístas.

Dito tudo isso, surge a questão: é legítimo que os EUA (ou qualquer outro Estado) intervenham militarmente na Venezuela “para livrar o povo” de uma ditadura? Como será enfrentada essa questão caso intervenham no Regime fundamentalista no Irã?

Do ponto de vista dos direitos humanos, a acusação contra o regime de Nicolás Maduro não é mera retórica: missões de verificação da ONU e organizações independentes documentaram prisões arbitrárias, tortura, execuções extrajudiciais, desaparecimentos e repressão sistemática da oposição. Trata-se de um regime que destruiu a institucionalidade e perpetuou a miséria. Se a ação fosse pautada unicamente pela lógica humanitária, o desejável é que fosse multilateral, proporcional e legitimada internacionalmente. Desejável.

Quando a força, contudo, substitui o multilateralismo, o que menos pesa é o princípio abstrato da soberania: pesa o cálculo de poder. Aqui, uma nova camada de complexidade se impõe.

No atual desenho do Conselho de Segurança, que permanece praticamente congelado desde 1945, os votos de China e Rússia barrariam qualquer resolução patrocinada pelos EUA. Na prática, os mecanismos multilaterais estão nas mãos (ou sob influência) de regimes que não compartilham os valores democráticos que deveriam defendê-los. Nesse cenário, a saída multilateral beira a utopia.

Nesse quadro, é curioso observar o repentino clamor jurídico que surgiu após a captura e transferência de Nicolás Maduro para julgamento nos Estados Unidos. Afirma-se agora que os EUA “rasgaram a ordem internacional baseada em regras”. Acontece que esse argumento ignora um dado elementar: essa ordem não nasceu de uma deliberação neutra entre Estados iguais. Ela foi desenhada e, sobretudo, aplicada sob a liderança norte-americana desde 1945, nos marcos da ONU, GATT/OMC e OTAN. O Direito Internacional contemporâneo sempre oscilou entre norma jurídica e instrumento de poder. E quando as instituições multilaterais falharam, os EUA atuaram sozinhos ou com aliados. Certo ou errado, foi isso que deu efetividade às “regras”.

Essa lógica antecede inclusive a ordem do pós-guerra. A Doutrina Monroe, de 1823, já dizia à Europa: “fiquem fora do nosso hemisfério”. Os EUA eram jovens, sem poder real. Após 1945, a doutrina ganhou musculatura, sobretudo na Guerra Fria, quando foi reinterpretada para conter a influência soviética nas Américas, culminando na Crise dos Mísseis de Cuba. Em 2026, Trump a reinsere em um cenário em que Rússia, China e Irã disputam espaço na América Latina. A ideia, todavia, continua sendo a mesma: “segurança nacional antes de tudo”.

A quem hoje invoca o Direito Internacional, portanto, pergunto: se a ordem baseada em regras só teve relevância porque os EUA a redigiram e, principalmente, a aplicaram, e se agora o seu principal fiador é acusado de agir fora do guarda-chuva multilateral, a quem exatamente se está apelando? A qual autoridade com poder real de enforcement? O sistema nunca foi autossuficiente. Apelou-se, sempre, a um árbitro que jamais foi neutro. É isso.

Admito que, como operadora do Direito, é doloroso constatar que o meio concebido para evitar o uso arbitrário da força – que tanto admirei nos tempos da faculdade – se tornou impotente diante de quem a exerce sem limites. Ao mesmo tempo, sente-se que a inércia global diante da brutalidade também é uma forma de violência.

De forma realista, portanto, concluo que, se o que se desenha é o uso da força – e se tivermos que escolher entre a força conduzida por uma democracia com freios e contrapesos e a força de um eixo China/Rússia/Irã -, não me parece que haja muitas opções, senão reconhecer quem mais ameaça a estabilidade no mundo. Dentro de casa, esses regimes já demonstraram o que fazem com o poder que não conhece limites.

Eu já disse isso em postagens anteriores e repito: já estamos em guerra. A chamada Guerra Fria 2.0. Um tema árduo, como costumam ser os da geopolítica.

Geopolítica que exige pragmatismo, sim, e que se “tirem as crianças da sala”. Um pouco mais de memória e menos paixões ideológicas – pró ou anti quem quer que seja – também ajuda. É bem verdade que do pragmatismo ao cinismo é um pulo. Sem pragmatismo, todavia, não há como começar essa conversa.

Meu palpite: o objetivo n.1 é o “Donald Trump First”; o n.2 é o “America First”; e o n.3 é diminuir o poder de influência da ditadura chinesa, prioritariamente, onde for possível. Uma ação que descole Caracas de Pequim (além da República Islâmica do Irã e Moscou – ainda acredito nisso por parte da ala Rubio) envia uma mensagem inequívoca: os EUA ainda detêm poder de dissuasão e capacidade de impor custos à influência autoritária em seu hemisfério.A isso se soma uma camada ainda mais sensível: as conexões noticiadas do regime de Maduro com o regime dos Aiatolás e com o Hezbollah, incluindo produção de drones na Venezuela, entre outras ações, que acrescentam um elemento de segurança internacional à equação – para além de uma disputa por petróleo e/ou por minerais raros, “óleo do futuro” (!) -, mas de redes e alianças que desafiam a estabilidade global e, claro, a influência americana.

Logo depois de expor esse meu palpite no dia 3 de janeiro, li a análise da estrategista geopolítica Velina Thakarova (@vtchakarova), publicada no Substack em 4 de janeiro, que expõe os pontos acima de forma aprofundada. No dia 8 de janeiro, ela publicou outra.

Velina sustenta que a operação planejada pelos americanos faz parte da Nova Guerra Fria entre os EUA e a aliança China–Rússia (que define como “DragonBear”) e afirma que os EUA retomaram, de forma explícita, a ideia de que o Hemisfério Ocidental deve permanecer sob sua influência, agora com um objetivo central: impedir que China e Rússia firmem presença estrutural na região. Para Washington, Maduro não seria apenas um ditador local, mas um proxie/representante de rivais estratégicos instalado na sua vizinhança. Embora aponte os ganhos econômicos colaterais, a analista sustenta que a motivação central é geopolítica e de segurança. “O foco do Pentágono agora é defesa do território, controle das rotas ao sul, expansão de operações no Caribe e expulsão sistemática da influência do Dragão-Urso da América Latina”. A mensagem à China é direta. A intervenção sinaliza limites para a presença chinesa na região. A lógica dominante da gestão atual é de “força, não narrativa”. Para Thakarova, a ordem internacional está voltando a um modelo binário de blocos. A dissuasão não vem mais de normas ou discursos, vem do emprego real de poder militar. A Venezuela é apresentada como um “caso de enforcement”. Um exemplo prático para desestimular a expansão sino-russa nas Américas, o que consequentemente inclui o Brasil.

“O eixo CRINK tem sido contido não por discursos eloquentes, mas pelo uso e pela demonstração de força. Potências médias como Índia, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Brasil, Japão e Coreia do Sul precisam internalizar essa mudança. O mesmo vale para as potências europeias. O mundo está se tornando cada vez mais binário. O espaço para a ambiguidade estratégica está se estreitando”.

Para o Brasil, esse novo arranjo internacional impõe escolhas. Países médios com peso regional, vastos recursos naturais e relevância estratégica, nosso caso, passam a integrar o cálculo de segurança das grandes potências, queiram ou não. Neutralidade retórica, diplomacia meramente declaratória e terceirização de decisões estratégicas deixam de ser escudos eficazes. Alinhamentos ideológicos erráticos são ainda piores e passam a ter um custo muito maior. O discurso de soberania, autodeterminação e multilateralismo costuma ter maior valor real quando lastreado por instituições fortes e legítimas, capacidade dissuasória mínima e clareza de alinhamentos. Soberania sem capacidade de defesa, sem controle de ativos estratégicos e sem previsibilidade institucional, cercada de escândalos nível “master’ que enfraquecem nossas instituições e insegurança jurídica, conduzem a ideia de “soberania” para uma ficção jurídica útil, no máximo, enquanto o ambiente internacional permanece estável. Definitivamente, não é o caso.

O controle do acesso aos recursos é arma geopolítica e é questão de segurança nacional. Petróleo e minerais raros fazem parte desse quadro e ambos são recursos presentes na América do Sul – e no Brasil.

Repercute-se muito o que Trump diz como populista que é. Mas ele também diz e, especialmente, age como chefe de estado de um império: “O futuro será determinado pela capacidade de proteger o comércio, o território e os recursos que são essenciais para a segurança nacional.”

Um trecho do artigo de Thakarova foi destacado em uma publicação do The Times of India:

“Para Pequim, o sinal é contundente. A Venezuela absorveu mais de 100 bilhões de dólares em empréstimos chineses, representando mais de 40% do total de empréstimos da China para a América Latina. A perda não é apenas financeira. É reputação e estratégica”.

Vale ler o artigo indiano na íntegra. Alguns trechos:

“A Venezuela está na encruzilhada de três principais prioridades chinesas: segurança energética, presença geopolítica na América Latina e a alegação de Pequim de defender a soberania [!] e a não interferência [!]. O movimento de Trump atingiu todos os três de uma só vez. A Casa Branca enquadrou a operação como parte da restauração do domínio americano no Hemisfério Ocidental, um renascimento da Doutrina Monroe que os funcionários de Trump apelidaram de “Doutrina Donroe”. Para Pequim, foi um lembrete de que a influência construída através de linhas de crédito e projetos de infraestrutura pode evaporar rapidamente quando confrontada pela força. (…).”

Eis Pequim como o epicentro da narrativa de soberania, autodeterminação, e direito internacional. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Tudo isso vindo de quem usa todo seu poder sem atenção à manuais de direito internacional secularmente (Tibete, Uigures/ Xinjiang, Taiwan).

A propósito, o artigo indiano também aborda a questão de Taiwan, e já adianto que não corrobora com a tese de que a ação americana teria aberto “precedente” para uso da força pelos chineses, pelo contrário.

“Para Xi, a resposta provável é cautela em vez de confronto: proteger os ativos restantes, evitar a escalada com Washington e tranquilizar outros parceiros de que a Venezuela é uma exceção – não um aviso.

A captura de Maduro por Trump e o impulso para redirecionar o petróleo venezuelano representam mais do que um choque bilateral. Eles comprimem anos de competição de grandes potências em um único momento dramático que expõe os limites da estratégia econômica da China quando colide com o poder duro dos EUA. Pequim ainda tem capital, paciência e influência em todo o Sul Global. Mas na Venezuela, o longo investimento de Xi encontrou uma reversão abrupta e cara – e outras capitais estão observando de perto.”

Velina foi enfática:

“A história oferece clareza. A Rússia não deixou de invadir a Ucrânia por respeito a normas internacionais. A China não se conteve em relação a Taiwan por causa de linguagem diplomática. A dissuasão é produzida por força e pela demonstração de disposição para agir”.

Na análise publicada em 8 de janeiro no Substack (“A Guerra fria é inevitável”), Velina Tchakarova detalha a questão da competição por redes/fluxos e a “erosão do formalismo jurídico”. A erosão do formalismo se espelha no deslocamento do debate de “soberania e não intervenção” (formalismo clássico, argumento chinês) para “neutralização de risco” por “ameaça à segurança” – em primeiro lugar – mais aplicação da lei.

Ao rotular o regime de Maduro como captured state associado a rivais estratégicos, amplia-se o espaço político para medidas extraordinárias, mesmo sem uma moldura jurídico-internacional consensual.

Em suma, não houve mudança de regime em Caracas, é bem verdade, mas a mudança política imposta na operação de extração é, independentemente disso, tratada como realidade criada pela força (ato de enforcement), e não como resultado de um procedimento reconhecido por instâncias multilaterais.

Ora, se as instituições multilaterais estão travadas, esvaziadas, como entendo (vetos, obstrução), se o fórum que daria “carimbo” jurídico não entrega decisão vinculante, a tendência, no modelo de Velina, é os atores fortes migrarem para coalizões ad hoc, justificativas de “law enforcement” (crime, narcotráfico, terrorismo, captura do Estado), e doutrinas estratégicas regionais (Monroe 2.0).

“Na Guerra Fria 2.0, o poder é cada vez mais medido pela capacidade de controlar fluxos de energia, pontos de estrangulamento marítimo, infraestrutura digital, cadeias de suprimentos de terras raras e minerais críticos, corredores alimentares e mecanismos de compensação financeira. Como resultado, comércio, território e segurança se fundiram em um único campo de batalha estratégico. O controle sobre redes tornou-se mais importante do que o controle sobre a terra.”

“Uma das consequências mais subestimadas da Guerra Fria 2.0 é a erosão do formalismo jurídico nas relações internacionais. O direito internacional continua a existir, mas sua aplicação tornou-se seletiva, baseada em precedentes e dependente de poder. Da Ucrânia à Venezuela e a Taiwan, um padrão consistente emergiu no planejamento de contingência. Os argumentos jurídicos acompanham cada vez mais a capacidade estratégica, em vez de a restringir. As instituições multilaterais estão paralisadas por vetos e disputas internas, funcionando mais como arenas de obstrução do que como mecanismos de resolução. O DragãoUrso não busca substituir formalmente a ordem baseada em regras. Ele busca esvaziá-la, tornando-a funcionalmente irrelevante.”

“Os Estados são cada vez mais forçados a escolher em qual proteção de segurança confiar, quais padrões tecnológicos adotar e em quais corredores econômicos se integrar. O não alinhamento se reduziu a uma estratégia de proteção tática em vez de uma verdadeira autonomia estratégica.”

“Em 2021, a questão central era se a Guerra Fria 2.0 era inevitável. Em 2026, essa questão já não reflete a realidade estratégica. A questão relevante agora é se a Guerra Fria 2.0 pode ser gerida sem um colapso sistémico ou uma escalada descontrolada. O sistema global já escolheu dois blocos, dois conjuntos de regras e duas visões concorrentes de ordem. Todos os atores estatais ou grandes empresas, independentemente do porte, operam agora dentro dessa restrição. Não há terreno neutro em um sistema bifurcado — apenas decisões adiadas e custos crescentes. A Guerra Fria 2.0 não é uma falha da diplomacia. É o resultado estrutural de sistemas de poder incompatíveis operando em um mundo interconectado.”

Vale a pena ler a íntegra dos dois textos publicados no Substack pela estrategista Velina Tchacova:

O Renascimento da Doutrina Monroe 2.0

A Guerra Fria 2.0 é inevitável

E a Venezuela? Quando será, finalmente, livre?

Difícil dizer. Até onde os interesses das forças democráticas que venceram a última eleição na Venezuela se conectam com os interesses de Washington?

Cinco dias após a captura do ditador Nicolás Maduro pelos EUA, o regime chavista anunciou o início do processo de libertação de presos políticos. Um momento histórico. Constem dos autos. Segundo dados da ONG Foro Penal, há cerca de 806 presos políticos na Venezuela. Organizações não governamentais e a oposição da Venezuela confirmaram que pelo menos 56 presos políticos foram libertados desde quinta-feira, enquanto o Governo afirma que 116 saíram em liberdade, mas sem revelar os nomes.

Ainda faltam muitos presos políticos a serem libertados, portanto. De todo modo, é um cenário impensável há alguns meses, o que sinaliza alguma influência positiva de Washington nas questões internas venezuelanas após a captura de Maduro, apesar de, reitere-se, ainda não termos uma mudança de regime, já que quem ocupa o poder é a vice de Maduro, tão ilegítima, portanto, quanto ele. Curiosamente, no mesmo período, noticiou-se que, após pressão dos EUA, a Nicarágua também anunciou a libertação de diversos presos políticos, no dia 12 de janeiro.

Definitivamente, agora começa a parte mais difícil da intervenção americana.

Cobrar a transição democrática, a soltura dos presos políticos, a desescalada da violência dos grupos chavistas, que continuam à frente do regime, continua sendo o papel dos democratas, dos humanistas e das organizações multilaterais, diga-se, por mais esvaziadas que estejam.

Como escrevi quando Mária Corina Machado foi laureada com o Nobel da Paz por “manter a chama da democracia acesa no meio de uma escuridão crescente”, segue o meu desejo há anos:

Que a Venezuela volte a ser uma democracia onde seus filhos e filhas possam usufruir do conjunto de liberdades que fazem parte de um direito natural que possuímos mesmo antes de qualquer código ser escrito pelos Homens.

Aos seus críticos da esquerda global, por María Corina Machado ter abertamente agradecido a ajuda dos americanos, pergunto: o que essa esquerda fez por ela e pelos venezuelanos durante todos esses anos?

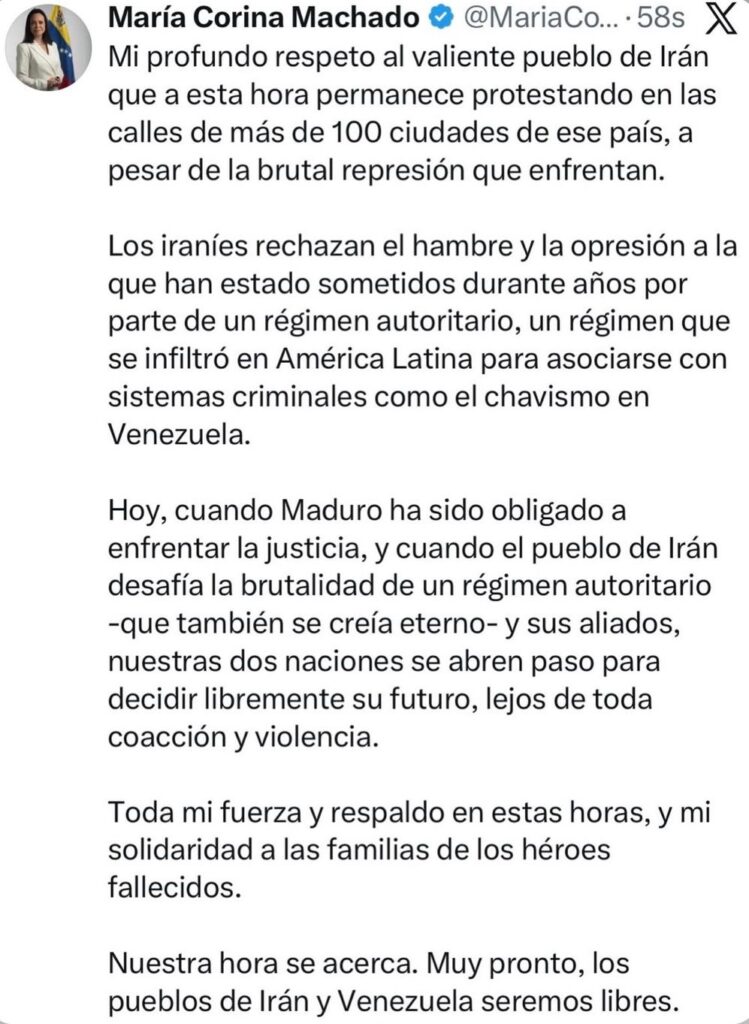

Encerro com mensagem de María Corina aos venezuelanos e iranianos em sua rede social, nesta semana, agitada pelos eventos no Irã, os quais, acaso levem à queda do regime da brutal ditadura iraniana, equivalem à queda de um “novo muro Berlim”, mais um desdobramento com impactos na Gurra Fria 2.0.

Que a liberdade prevaleça um dia para todos os povos. É o que sonho.

Bom texto, mas me parece que o blog carece de um revisor ortográfico. Há muitos erros de digitação, por exemplo: “tambpem”, “à manuais”(emprego da crase com uma palavra masculina e no plural sem concordância ), “sistémico”, “Mária”(acento no a em uma ocasião) e “Gurra Fria 2.0” (na última ocasião do termo)

Daniela Meneses

Com toda vênia

Ler o que vc escreve é um orgasmo

Parabéns Dani. Uma aula sobre a história mundial recente e atual. Texto objetivo, inteligente e necessário em tempos de “democracia ideológica”!